El peor momento de Lacalle Pou

Por Carlos Peláez

Cuando empezaron a trascender los chats de Astesiano dos fuentes, una vinculada al gobierno y otra a la investigación, me dijeron: “Lo que se ha visto no es lo peor, lo que hay en esos chats es horrible”.

Y tenían razón, porque desde aquel ya lejano 25 de setiembre cuando la fiscal Gabriela Fossati ordenó detener a Alejandro Astesiano entonces jefe de la seguridad presidencial, un día sí y otro también nos fuímos enterando cuál era el amplio campo de acción del “Fibra”.

Sin embargo ayer surgió otra novedad que en esta oportunidad significa un quiebre para el presidente Luis Lacalle Pou, que difícilmente podrá superar en lo que resta de su mandato.

Porque ya no tiene que ver con sus acciones de gobierno, sino con un acto que lo muestra como un inmoral inescrupuloso. Y de eso no se vuelve.

Lacalle usó la estructura del Estado para espiar a su ex esposa Lorena Ponce De León.

Si es capaz de esta acción sobre la madre de sus hijos, que no haria contra quienes considere enemigos.

Peor.

El diario El Observador censuró a sus periodistas, impidiéndoles publicar la noticia. Pero estos respondieron de una forma impensada para los argentinos dueños del diario y para el propio gobierno: difundieron la información a través de sus redes. Momento histórico para el periodismo.

El diario El País no se dio por enterado y nada ha dicho sobre la acción del presidente.

Esta mañana, el periodista Leonardo Haberkorn dijo que “le constaba que desde el gobierno se había ejercido la máxima presión para evitar la difusión de la noticia”.

En apenas 24 horas la imagen que cuidadosa y profesionalmente había construído de si mismo el presidente, se fue por la cloaca del Estado.

Hoy 21 de diciembre sabemos dos cosas: 1) Lacalle no vaciló en espiar a su ex esposa y para ello usó la estructura estatal 2) El gobierno ejerce censura sobre los medios.

¿Cómo sigue esto? Nadie puede predecirlo. Pero a esta hora sabemos que hasta algunos de los más leales hombres del presidente se declaran indignados.

Está claro que una cosa es estar gobernado por alguien con quién se discrepa y otra muy diferente es descubir que se trata de un inmoral.

La imagen de “pibe simpático y cercano” ayer implosionó.

Y no se puede acusar a nadie más que a él mismo.

En julio el ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, le pidió al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, información sobre un viaje de Lorena Ponce De León, ex pareja del presidente Luis Lacalle Pou.

Caso Astesiano: la nota que no fue publicada

Cainfo expresa su preocupación por la decisión del diario El Observador de no publicar una nota con información de interés público, que revela nuevos aspectos de los intercambios del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, con el ex subdirector de la Policía Nacional, Jorge Berriel.

La decisión editorial debilita el debate público y vuelve a poner en la agenda la existencia de posibles presiones del gobierno para afectar las informaciones que involucran al entorno del presidente Luis Lacalle Pou, quien en la fotografía aparece junto a Astesiano el 1° de marzo de 2020.

Cainfo manifiesta su solidaridad con las personas periodistas de El Observador afectadas por esta decisión editorial que vulnera su derecho a la libertad de expresión. A continuación, se reproduce la nota que varias de ellas difundieron en sus redes sociales.

A pedido de Astesiano, jerarca policial le dio información sobre viaje personal de Lorena Ponce de León

El exjefe de la custodia presidencial recibió información sobre un vuelo de la expareja del presidente

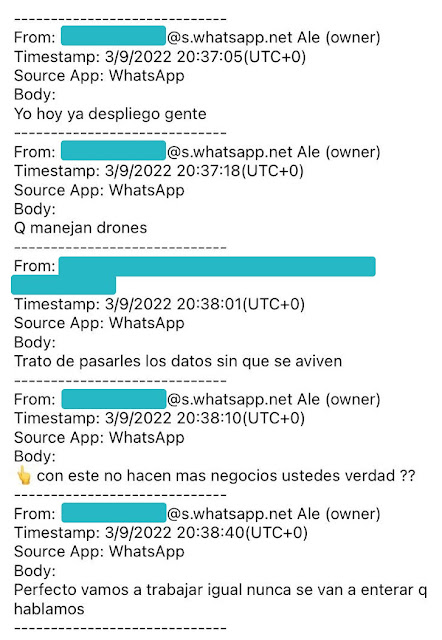

El entonces jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano pidió información personal sobre un viaje de Lorena Ponce de León. El pedido fue a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, a quien ya le había hecho otros pedidos, según consta en los chats de WhatsApp de Astesiano.

El 3 de julio, Astesiano envió un mensaje al número tres de la Policía para preguntarle si sabía adónde estaba viajando Ponce de León, separada del presidente Luis Lacalle Pou desde hace unos meses.

“Perdón la hora, estamos en Colombia”, le escribió primero, sobre las 11.44 de la noche del 3 de julio. “Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León”, siguió y le especificó que viajaba al día siguiente a las 6 de la mañana. Enseguida, preguntó “a dónde va” y le especificó: “reservado total”. Y puso énfasis: “Solo a vos”.

Ante el pedido, Berriel le contestó: “complicado pero veremos”. “Solo sabemos que a las 5 tiene que estar en el aeropuerto”, detalló Astesiano y le dijo que verían la respuesta una vez que aterrizaran en Montevideo. Ya estaban arriba del avión. “Igual, cuando haga la migración”, agregó después.

“Ok, algo te averiguo”, le respondió el jerarca de la Policía.

Una hora después, Berriel le adelantó que no tenía más datos y luego le envió el detalle del vuelo, el destino y la hora de partida. “En el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención”, le amplió y le detalló hasta el país que emitió el pasaporte con el que estaba viajando.

“Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue 5 minutos antes de lo previsto”, le mandó cerca de las 9.30 de la mañana del 4 de julio.

Astesiano también hizo averiguaciones sobre el viaje de Lorena Ponce de León con integrantes de la seguridad de la expareja del presidente.

En la noche del 3 de julio, a las 23.25, el exjefe de seguridad presidencial recibió un audio de WhatsApp de parte de la persona que se desempeñaba como custodio de Lorena Ponce de León. La respuesta de Astesiano es el emoji en el que una persona se pone la mano en la cara lamentándose.

“Vos conmigo nunca hablaste”, agrega rápidamente el entonces jefe de la seguridad presidencial. “Gracias, sino me va a correr a la mierda. Pero ta…. Yo no te voy a ocultar cosas a vos”, respondió el integrante de la seguridad de la expareja del presidente.

Los custodios comenzaron a especular para tratar de identificar a dónde iba a viajar Ponce de León. “¿Dónde irá?”, preguntó Astesiano y agregó: “¿Alguna pista?”.

“Capaz que Brasil otra vez, pero te juro que ni idea”, respondió el custodio. “A la orden y leal siempre”, agregó.

Astesiano, que se encontraba volviendo de Colombia de un viaje, respondió: “Bien ahí, y dabemos (sic) estoy hablando con el presidente. Estamos en avión ya”.

“Buenoooo, buen regreso. Si me corre mala suerte. Yo soy leal a vos y obvio que al presidente”, respondió el empleado. Astesiano agregó dándole tranquilidad al custodio y le dijo: “Estás acá cualquier cosa”.

Al mismo tiempo, el custodio de la expareja del presidente recordó: “Como cuando (Ponce de León) me llevó a La Paloma. No voy a dejarlos pegados por miedo a que me corra”. Se despidieron y volvieron a hablar seis horas más tarde.

A las 5.35 de la madrugada del 4 de julio, el custodio de la expareja del presidente informó que Ponce de León ya estaba en el aeropuerto y “al parecer por los vuelos” se iba a Perú. Después le pasó algunos datos sobre los hijos del presidente.

“Sí, tengo todo ya”, respondió Astesiano y le detalló el número de vuelo, la hora de partida y el destino. “Sé que conseguis todo. A la orden”, fue la respuesta.

Luego los custodios intercambiaron audios y ese mismo día sobre las 12.20 quien trabaja en la custodia de Ponce de León le mandó: “Ale, ¿Cómo estás? Aparte de estar muerto sin dormir. Abrazo y a la orden. (Si me corre Loli, me voy de secretario tuyo). Jajajajajaja”.La charla siguió a través de audios y en algunos mensajes en los que el custodio de Ponce de León resaltó su lealtad hacia Astesiano.

El exjefe de la custodia presidencial fue imputado por participar de una banda que falsificaba documentos para dar ciudadanía uruguaya a extranjeros, según investiga la fiscal Gabriela Fossati. Sin embargo, luego se abrió una investigación aparte sobre los chats en el celular oficial de Astesiano, en busca de un presunto tráfico de influencias.